Sommaire

- Préface, par Gauthier Langlois et Charles Peytavie

- Vie et mort du catharisme occitan

Avant la croisade (XIe-XIIe siècles)

- L’affirmation de la seigneurie castrale dans le Midi au temps du catharisme, par Gauthier Langlois

- Le site rupestre du Baux à Moussoulens, par Marie-Élise Gardel

- La société du paratge, par Charles Peytavie

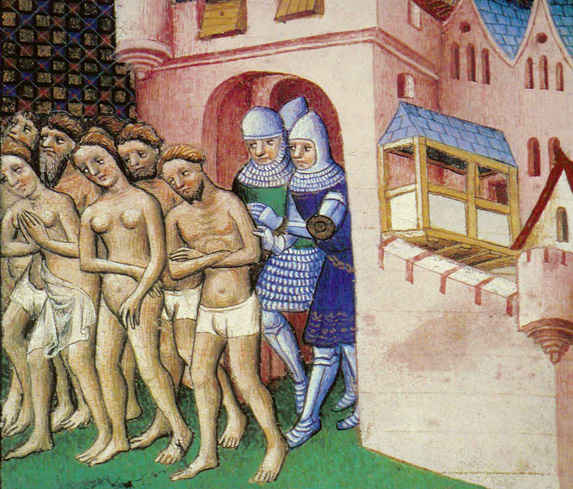

- Cathares ou Albigeois. Vie et mort des Églises dissidentes du Midi de la France au Moyen Âge, par Charles Peytavie

- Termes, de la résidence seigneuriale à la forteresse royale (Xe-XIVe siècle). Bilan des fouilles et travaux récents, par Guilhem Baro et Hannes Ceulemans

- Les mines et les castra, par Gauthier Langlois

- Fenouillet Un centre de pouvoir vicomtal antérieur au XIIIe siècle, par Thomas Charpentier

Au temps de la Croisade (1209-1244)

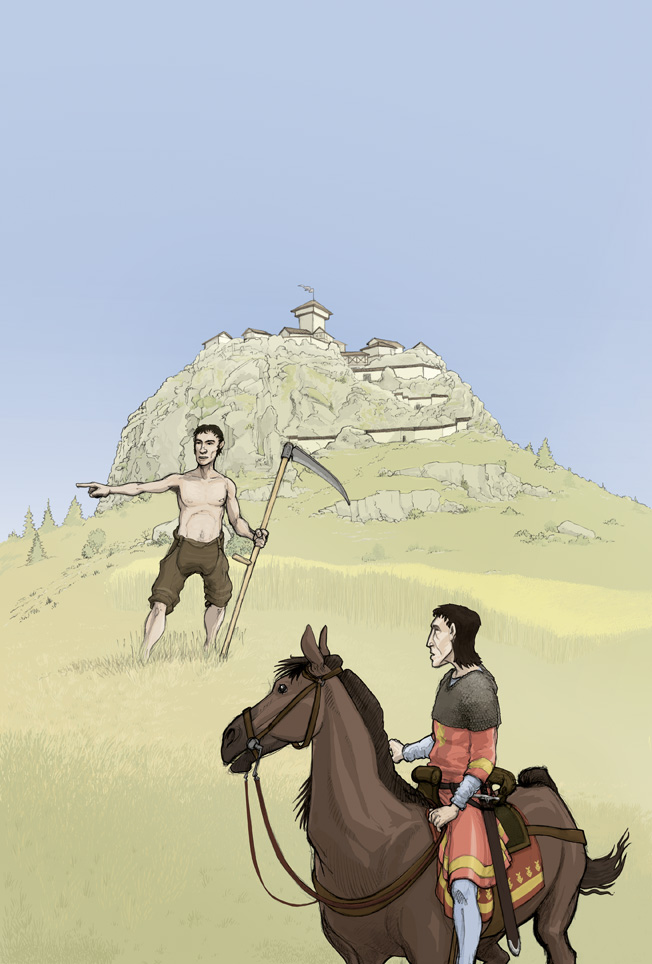

- La guerre de siège au cours de la Croisade albigeoise, par Charles Peytavie

- Termes, un siège exemplaire, par Gauthier Langlois

- «La rébellion contre le roi». Le siège de la Cité de Carcassonne (1240), par Gauthier Langlois

- Carcassonne, le faubourg de Granolhet ressurgit, par Marie-Élise Gardel

- Retrouver Montségur. L’invention archéologique d’un haut lieu, par Charles Peytavie

- Montségur en 3D, par Charles Peytavie avec le concours de Fabrice Chambon

Après la Croisade (XIIIe-XIVe siècles)

- Les forteresses du lys et de la croix. Le grand œuvre de saint Louis, par Charles Peytavie

- Les villages neufs de l’«Après-Croisade albigeoise», par Dominique Baudreu

- Qui sont les véritables constructeurs des forteresses royales?, par Gauthier Langlois

- Du vicomte au sénéchal. Le château de Carcassonne avant et après la Croisade, par Gauthier Langlois

- Les archevêques de Narbonne, bâtisseurs et mécènes d’avant-garde, par Lena Hessing

L’article

- Vietnam. On a retrouvé les trésors des rois du Champa, par Pierre Rossion

Les actualités

- Castelnaudary (Aude). Du Néolithique à l’Antiquité, par Aurélien Alcantara, Archeodunum

- Découvertes, actualités

- Expositions et livres

6,00 €

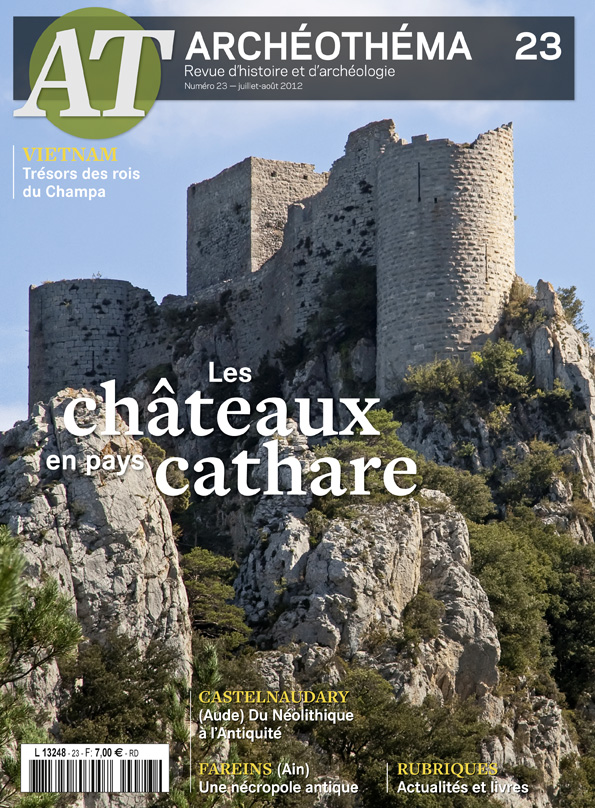

AT23 – Les châteaux en pays cathare

Au cours du XIXe siècle, des écrivains romantiques redécouvrent les vestiges du Midi médiéval à travers les récits de la croisade des Albigeois. Les châteaux dont ils visitent les ruines sont pour eux des constructions réalisées par les cathares. Et leur ruine résulte de l’agression des croisés venus en 1209 du nord de la France pour anéantir la civilisation occitane et le catharisme. C’est sur cette vision approximative et engagée de l’Histoire que naît l’expression «château cathare». Longtemps la visite de ces châteaux reste limitée à quelques passionnés. Mais en 1966 l’émission La caméra explore le temps diffusée sur l’unique chaine de télévision française consacre ses deux dernières émissions aux Cathares. Le succès dans le midi de la France est considérable. À la même époque, Michel Roquebert, alors journaliste à La Dépêche du Midi, entraîne le public régional sur les chemins escarpés des «Citadelles du vertige». Il lui ouvre bientôt les portes de l’Épopée cathare. C’est le début d’un engouement de masse pour ces citadelles qui, depuis, n’a pas cessé. Parce qu’il devient nécessaire d’expliquer à tous ces nouveaux visiteurs et curieux l’histoire et la formation de ces sites, historiens et archéologues médiévistes se lancent à leur tour dans leur redécouverte. Il s’agit de mieux comprendre ces forteresses, d’en consolider les murs et puis progressivement de les fouiller pour se libérer des lieux communs racontés à leur sujet. On met rapidement en évidence que si ces sites ont parfois accueilli des Cathares, les citadelles aménagées pour le public sont le résultat de la lutte contre le catharisme et de la croisade, bâties par le pouvoir royal capétien, les archevêques de Narbonne ou des seigneurs privés, et qu’elles n’ont aucun lien avec la religion des Cathares.

Au cours des années 1980, le souci d’une meilleure et plus juste mise en valeur des sites les plus remarquables pousse les pouvoirs publics à abandonner l’expression de «châteaux cathares» sans abandonner la force symbolique que suscite l’évocation du catharisme. Placé au centre de cet espace, le département de l’Aude structure un nouvel espace territorial – pour appuyer sa politique de développement économique et touristique – et lui donne un nom: le «Pays cathare». On parlera désormais des châteaux du ou des «pays cathares» car si les sites médiévaux concernés par l’imaginaire cathare se trouvent essentiellement dans l’Aude, on en retrouve aussi dans les départements limitrophes en Hérault, en Ariège, dans le Tarn et les Pyrénées Orientales. Voici pour le cadre géographique de ce dossier qui ne se limite pas au cadre d’un seul département mais à l’ensemble des lieux concernés par les enjeux religieux et politique à l’époque de la Croisade albigeoise, soit un espace borné grosso modo par le Rhône et la Garonne, la Méditerranée et les Pyrénées entre le milieu du XIIe et le début du XIVe siècle.

La recherche

Longtemps le mythe l’a donc emporté sur l’Histoire, confondant les châteaux et les forteresses du Midi avec les lieux de vie et de culte des Cathares, quand ces sites n’étaient pas tout simplement considérés comme des temples solaires ou les citadelles du saint Graal. Bien heureusement, au fur et à mesure que progressaient nos connaissances sur l’histoire du catharisme et de la Croisade albigeoise, l’archéologie médiévale sur les sites concernés gagnait une forme de maturité. Là où on était tenté de relier à toute force chaque châteaux à l’histoire du catharisme, on accordait enfin de l’importance à établir de vraies chronologies, à apprécier la réalité du développement de chaque site avant, pendant et après la croisade. Les castra méridionaux sont enfin considérés pour eux-mêmes; les archéologues décrivant et périodisant les structures en élévation puis celles qu’ils découvraient. Les travaux pionniers ont changé le regard porté sur ces châteaux et forteresses méridionales. De nouvelles problématiques sont apparues s’attachant à restituer les éléments de leur vie domestique, les moyens mis en œuvre lors de leur construction, l’économie induite par l’exploitation de leur territoire. On s’est aussi intéressé à de nouvelles catégories de lieux : les châteaux et résidences des archevêques de Narbonne, les villages neufs, les villeneuves et les bastides ou encore les habitats troglodytiques. C’est toute l’archéologie médiévale de la région qui s’est trouvé ainsi renouvelée.

Le bilan de la recherche de ces 40 dernières années est considérable. À travers ce numéro d’Archéothéma, nous ne pouvons bien entendu qu’en donner un modeste aperçu. C’est une invitation nouvelle à parcourir ces sites et à découvrir les progrès considérables faits par tous les archéologues qui leur ont consacré leurs travaux.