Sommaire

- La tapisserie en France, du Moyen Âge à nos jours, par Valérie Auclair et Audrey Nassieu Maupas

- Comment se crée une tapisserie aujourd’hui? «Reportage aux Gobelins, juin 2011», par Valérie Auclair et Audrey Nassieu Maupas

- Glossaire

- Savoir-faire et création, par Marie-Hélène Massé-Bersani

- La tapisserie copte, par Audrey Nassieu Maupas

- La Tapisserie de Bayeux, par François Neveux

- La tapisserie en France du Moyen Âge aux manufactures royales, par Audrey Nassieu Maupas

- Tapisserie et peinture d’histoire en France au XVIIIe siècle, par Susanna Caviglia-Brunel

- La tapisserie au XIXe siècle, de la crise au renouveau, par Pierre Vaisse

- La tapisserie dans l’entre-deux-guerres, entre artisanat et grand décor, par Rossella Froissart

- Les métamorphoses du récit dans L’Histoire de la Royne Arthemise, par Valérie Auclair

- La tenture de l’Histoire d’Henri III, par Magali Bélime-Droguet

- Un chef-d’œuvre inconnu. La tenture des Grotesques du cardinal de Richelieu, par Jean Vittet

- Les Sujets de la Fable des Gobelins. Le parallèle entre les peintres mis en tapisserie sous le règne de Louis XIV, par Pascal-François Bertrand

- La tapisserie d’ameublement produite à la Manufacture de Beauvais (Oise, France) au XVIIIe siècle, par Élodie Pradier

- Les réalisations de la manufacture Coupé pour les ensembles de Pierre Chareau des années 1920, par Laura Costes

- Présentation de la base de données Tapissier(s). Un nouvel outil pour enrichir l’histoire de la tapisserie française, par Elsa Karsallah et Stéphanie Trouvé

- Carte des principaux centres de production de tapisserie en France

6,00 €

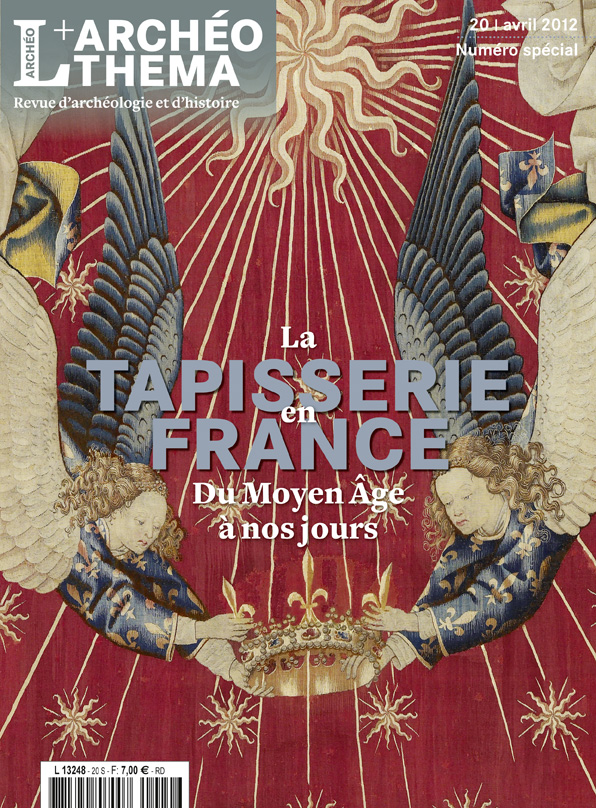

AT20 – La tapisserie en France Du Moyen Âge à nos jours

Si les tapisseries flamandes ou italiennes ont, dès l’origine, suscité un intérêt qui ne se dément pas, ce n’est que depuis quelques dizaines d’années que les productions françaises retiennent l’attention des historiens. Bien que des pièces exceptionnelles comme La Tapisserie de Bayeux (en réalité une broderie), La Dame à la Licorne (considérée française en raison des armes de la famille lyonnaise des Le Viste et de son style), les tentures pour Louis XIV, aient toujours été considérées comme des chefs-d’œuvre, il reste encore beaucoup d’aspects méconnus et peu explorés dans le domaine français: les centres de production, les artistes peintres et les liciers, les modalités de la commande…

Ce numéro d’Archéothéma n’a pas l’ambition d’apporter des réponses à tous ces questionnements, mais de donner une idée de la richesse des collections conservées et du large champ d’étude à explorer. Alors que le terme de tapisserie peut désigner la broderie, le canevas ou les impressions sur toile, la revue traitera essentiellement des tapisseries réalisées sur métier de haute et de basse lice, et de la Savonnerie. Les articles ici réunis proposent une présentation des techniques (atelier et création), les jalons d’une histoire générale de la tapisserie, enfin, des mises au point sur certains problèmes concernant l’iconographie, les commanditaires et les collectionneurs.

Depuis sa création au XVIIe siècle, l’un des établissements les plus prestigieux, la Manufacture des Gobelins, a pour fonction de fabriquer des tapisseries d’après des cartons d’artistes contemporains. Tout au long du XXe siècle, des artistes ont employé la tapisserie pour réaliser des œuvres modernes. Les musées ne sont pas en reste, depuis quelques années: les expositions du musée des Arts Décoratifs ou du musée Galliera consacrées aux habits et aux tissus, réservent toujours une place aux éléments en tapisserie. Quant aux Gobelins, depuis la réouverture de la galerie en 2007, ils proposent régulièrement des accrochages des tentures anciennes et des créations modernes.

Les deux éditrices scientifiques, Audrey Nassieu Maupas et Valérie Auclair, constituent, avec Pascal Bertrand, les membres d’une équipe qui pendant quatre ans consacrera l’essentiel de ses travaux à un projet de recherche nommé «Arachné», subventionné par l’Agence Nationale de la Recherche. Cette entreprise a pour but d’étudier la tapisserie en France du XIVe au XXIe siècle et de mettre au point des outils d’analyse spécifiques à cet art. Nous avons commencé la construction d’une base de données alimentée par deux chercheurs, Elsa Karsallah et Stéphanie Trouvé, qui présentent ici les premiers résultats de leur travail (voir p. 90). Dans ce cadre, nous avons également commencé une série de séminaires sur les historiens de l’art qui ont étudié la tapisserie en France, et nous organisons également des colloques, dont le prochain, Tapisserie et Récit. De l’Apocalypse d’Angers à Alechinsky, aura lieu les 22 et 23 juin 2012 à Paris, à l’I.N.H.A. (entrée libre et ouverte à tous. Informations sur http://www.arachne-mcht.com).