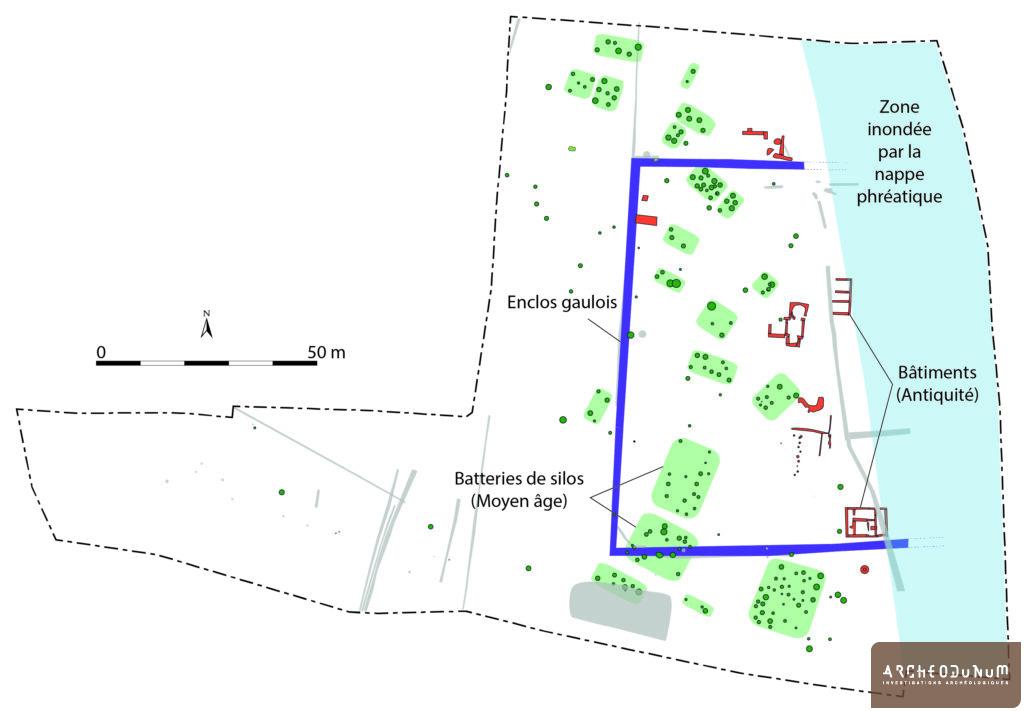

Silos enterrés médiévaux, bâtiments gallo-romains et fossés gaulois, c’est toute une diversité de vestiges qu’une fouille archéologique menée par Archeodunum à Cambon-Lès-Lavaur (31) a permis de dégager (fig. 1). Ces découvertes nous renseignent sur près de 1500 ans de pratiques agricoles anciennes et, plus largement, sur la vie dans la vallée du Girou.

Avant la route, l’archéologie

L’opération a pris place dans le contexte du projet autoroutier reliant Toulouse à Castres. Le tracé se développe sur 53 km, le long de la vallée du Girou. Les diagnostics archéologiques menés par l’INRAP en 2023 ont couvert une surface d’environ 350 hectares pour la totalité du tracé autoroutier. À Cambon-Lès-Lavaur, la détection de structures des périodes antique et médiévale a motivé la prescription de fouilles par le Service régional de l’archéologie d’Occitanie.

L’opération « En Bardès 1 » a été réalisée par treize archéologues d’Archeodunum.

Plus de 350 vestiges ont été fouillés sur près de deux hectares (fig. 2 et 3). La partie orientale, constamment inondée par la nappe phréatique, n’a pas pu être explorée.

Un enclos gaulois ?

L’occupation la plus ancienne identifiée par Anaïs Daumont-Marx et son équipe date probablement de la fin de la période gauloise (Ier siècle av. J.-C.). Il s’agit de puissants fossés dessinant trois côtés d’un vaste enclos, occupant au moins 5 000 m2. Dans un second temps, ces ouvrages ont été comblés et semblent avoir été remplacés par une palissade. Bien qu’aucun élément archéologique en lien avec l’enclos n’ait été reconnu (par exemple des bâtiments), il s’agit probablement des limites d’une ferme, dont on connaît de nombreux exemples par ailleurs. Cette hypothèse est également alimentée par la nature de l’occupation suivante.

Un établissement rural antique

Les vestiges de l’époque antique (Ier-IVe siècle apr. J.-C.) sont plus évocateurs. Plusieurs bâtiments se répartissent à l’intérieur ou à proximité de l’ancien enclos gaulois, dont ils conservent l’orientation. Les plans variés (pièces en enfilade, pièce semi-circulaire) traduisent sans doute des fonctions spécifiques. D’autres aménagements, tels qu’un bassin ou un puits (fig. 4), complètent le tableau. Des matériaux de construction et des objets donnent l’image d’un établissement au statut aisé (fig. 5) : restes de mosaïques polychromes, fragments de marbre, bijoux en bronze, lampes à huile décorées, monnaies, etc. Il s’agit probablement d’une partie d’un domaine rural, sans exclure l’hypothèse d’un relais routier en lien avec d’anciens axes de communication.

Et des aires d’ensilage médiévales

Pour la période médiévale (XIe–XIIIe siècle, à confirmer), ce sont près de 180 silos qui ont été mis au jour, répartis en plusieurs groupes (fig. 1 et 6). De diverses formes (tronconiques, globulaires, piriformes, triangulaires, etc.), ces structures destinées au stockage des céréales sont creusées dans le terrain naturel. Elles ont livré un mobilier abondant et diversifié (céramique, faune, torchis brûlé, couteaux, meules…). Un silo a même servi de sépulture pour un jeune adolescent (fig. 7).

En attendant le rapport final…

Le terrain a été rendu à l’aménageur pour la suite des travaux. Côté archéologie, nos spécialistes ont deux ans pour analyser les données recueillies sur le terrain. Les résultats seront compilés dans un copieux rapport, qui sera remis au Service régional de l’archéologie, puis examiné par des experts mandatés par le ministère de la Culture.