par Samuel Belaud, Délégation Rhône Auvergne

Source : CNRS Journal

Les prédicateurs sont des figures importantes de l’Histoire des grandes religions monothéistes. Propagateurs de la parole divine, ils officient aujourd’hui jusque sur les réseaux sociaux. Au Moyen Âge, des milliers de prédicateurs chrétiens sillonnaient les contrées européennes pour prononcer leurs sermons en public. Ces discours, conservés dans des manuscrits, font aujourd’hui l’objet d’analyses approfondies par les historiens. Un travail qui permet de révéler la réalité sociale, la culture et les enjeux de pouvoir de l’époque médiévale.

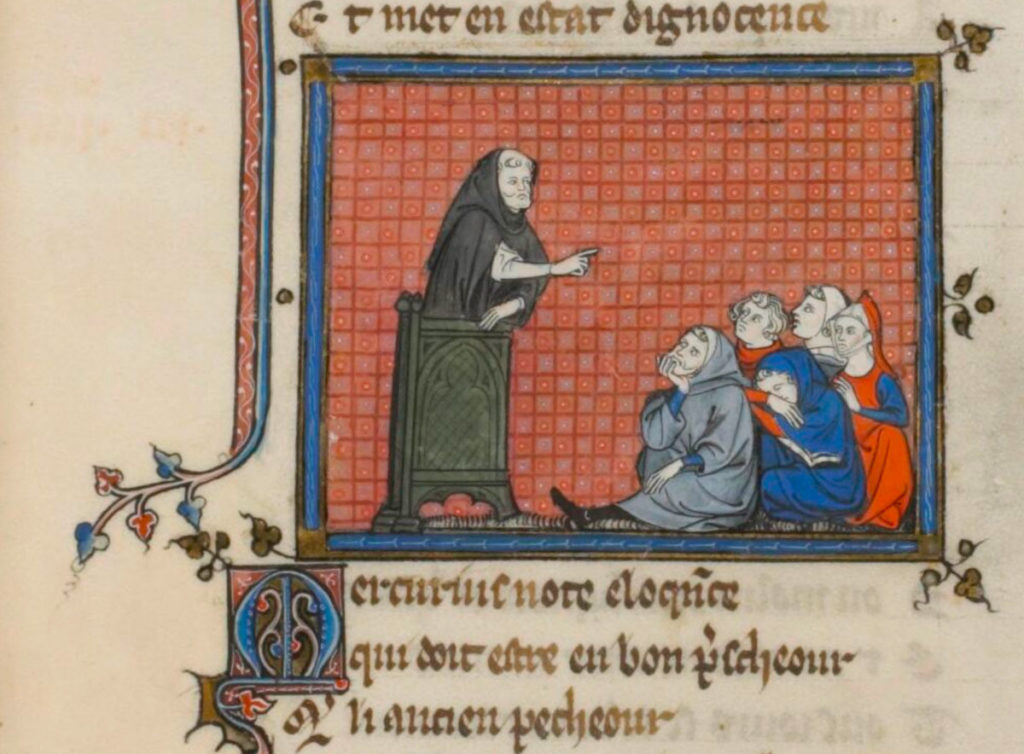

La scène est emblématique de la place centrale de l’Église et des clercs au Moyen Âge. Fin du XIIIe siècle, au détour d’une place du marché d’une ville gasconne, un frère mendiant prend la parole et délivre un sermon à un auditoire plus ou moins attentif à son exercice oratoire. Son métier ? Prédicateur. Son objectif ? Instruire les fidèles sur les enseignements de la foi, promouvoir la morale et la piété, et guider les croyants dans leur vie spirituelle. Ses outils ? Il tente de captiver son auditoire en utilisant des discours (sermons) truffés d’analogies, de récits exemplaires (exempla) tirés d’histoires vraies, de la Bible ou de fictions, de paraboles, mais également de « distinctions » (distinctiones en latin).

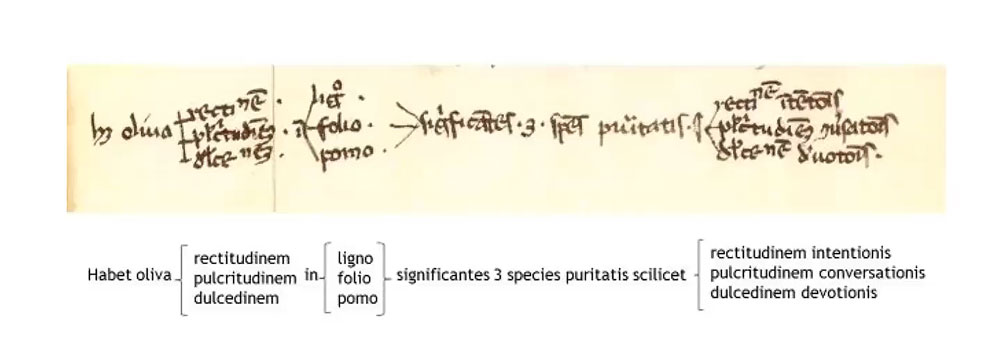

Ces distinctions représentent une pièce maîtresse de la structure des sermons de l’époque. Elles sont « le produit d’une technique intellectuelle qui considère un mot, une notion, sous ses différentes acceptions », résume Marjorie Burghart, chargée de recherche au laboratoire Histoire, Archéologie, Littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux1. Autrement dit, une distinction est une forme de discours utilisée pour décomposer les questions religieuses complexes en sous-questions distinctes. Il s’agit de simplifier et « favoriser la mémorisation du message », et de persuader son auditoire avec un mode de communication clair et efficace.

Des conférenciers TED de la spiritualité

« Les sermons et la prédication correspondaient à un système de communication de masse au Moyen Âge », insiste l’historienne lyonnaise. L’Église est omniprésente sur le continent européen et organise, à partir du XIIe siècle, la diffusion de son message en mobilisant un contingent de prédicateurs – des ermites, des moines, des clercs séculiers, puis de plus en plus de frères mendiants – qui s’efforcent « d’investir peu à peu tous les temps et tous les lieux de la vie sociale (La prédication aux derniers siècles du Moyen-Âge – Persée) ». Avec eux, la prédication devient un « métier » qui nécessite une formation approfondie. « La façon de prêcher a changé avec l’émergence des ordres mendiants. On ne prêche alors plus seulement dans les lieux de cultes ordinaires (les églises), mais aussi ‘’en tournée’’, afin de faire passer le message de l’évangile plus largement auprès d’une population qu’il s’agit d’encadrer et d’éduquer », précise-t-elle.

Parmi la liste d’ingrédients qui composent un sermon, la distinction est celui qui restait le moins étudié, jusqu’à ce que Marjorie Burghart et sa consœur historienne Svetlana Yatsyk, s’en emparent. Leur idée : créer une base de connaissance sur les distinctions, la partager avec la communauté scientifique mondiale, et permettre – ce faisant – de mieux comprendre les idées et les modes de pensée en circulation dans la société médiévale.

Le suite sur https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/focus-sciences/sermons-et-pixels-le-numerique-eclaire-la-predication-medievale

Notes