Sommaire

- Histoire de la ville de Valence, Viviane Rageau et Pascale Soleil

- Chronologie

- La recherche archéologique à Valence, par Joëlle Tardieu

- Les vestiges de la fin de la Préhistoire dans l’agglomération valentinoise, par Joël Vital

- Le poignard de Crussol, objet emblématique du savoir-faire des métallurgistes protohistoriques, parBernard Gély

- Nouvelles hypothèses sur les origines de la colonie romaine de Valence, par Patrice Faure et Nicolas Tran

- Découverte d’un premier plan d’urbanisme de la colonie de Valence, par Tony Silvino

- Approches complémentaires de l’étude archéologique de Valence : une carte et un atlas, par Pascale Réthoré

- Les nécropoles antiques de Valence, par Joëlle Tardieu et Christine Ronco

- Exemple d’analyse archéo-thanatologique : la sépulture 306 de Valence Boulevards, par Jean-Luc Gisclon

- Des angles pas tout à fait droits, par Loretta Rossetti

- Le rempart antique, état de la question, par Pascale Réthoré et Christine Ronco

- L’occupation de l’arrière-pays de Valence à l’époque gallo-romaine, par Emmanuel Ferber, Jean-Marc Lurol, Thierry Argant, Michel Tarpin et Joëlle Tardieu

- Les enceintes médiévales dans les textes d’archives, par Michel Goy

- Panorama sur le quartier épiscopal, par Franck Gabayet et Isabelle Parron

- Valence et le Rhône, par Jacques Rossiaud

- Le projet de rénovation-extension du musée des beaux-arts et d’archéologie, par Pascale Soleil, Pascale Réthoré et Chantal Delomier

- Actualité sur l’abbaye Saint-Ruf, par Isabelle Parron

- La mosaïque du baptistère, par Joëlle Tardieu et Évelyne Chantriaux

- Une ville Renaissance centrée sur son quartier cathédral, par Viviane Rageau

- Du prieuré Saint-Jacques au temple Saint-Ruf restauré, par Viviane Rageau

- Manufacture textile, cartoucherie nationale, pôle image : la reconversion d’un patrimoine industriel, par Idelette Drogue-Chazalet

- Un exemple d’archéologie industrielle, par Philippe Prost, architecte

6,00 €

Hors-série 2 – Valence Archéologie, architecture et histoire

Entre la fondation supposée de la colonie de Valence vers 40 avant notre ère et 2010, année de parution de ce numéro hors série, y a-t-il matière à dérouler une histoire et une archéologie nouvelles qui permettent de sortir de l’ombre la plus méconnue des cités antiques de la vallée du Rhône ?

Des Ségovellaunes qui peuplaient la région de part et d’autre du Rhône, de la fondation de Valentia, de sa parure monumentale comme de son architecture domestique… on sait encore peu de choses. Toutefois depuis une dizaine d’années et, à l’heure où Valence construit sa nouvelle identité urbaine par une extension à l’est, sur la deuxième et la troisième terrasses, aménage et se projette dans de nouveaux territoires, économiques, sociaux et culturels, des pans d’histoire prennent forme et de nouveaux récits s’écrivent.

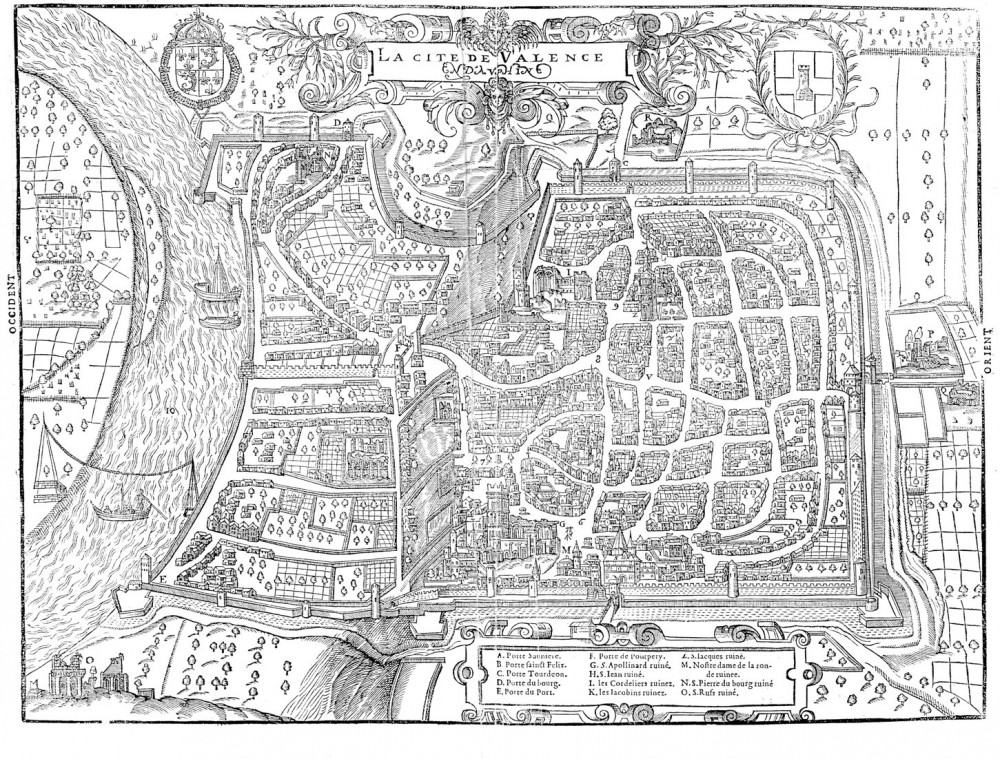

Située sur la rive est du Rhône, sur un axe majeur de circulation, Valence a puisé richesse et prospérité d’une situation géographique en limite de territoires, à la croisée du Lyonnais, de la Provence, du Vivarais et du Vercors. Lieu de passage incontournable, la ville s’est implantée sur un site privilégié constitué de terrasses alluviales étagées au bord du Rhône, tirant ainsi parti de ces avantages naturels. L’occupation protohistorique du territoire, avant même l’implantation de la première cité romaine, découle de cette situation et de l’abondance des sources et résurgences au pied des terrasses. Le fleuve, loin de constituer une frontière, permettait d’assurer des liaisons constantes avec le Vivarais durant les périodes d’étiage.

Dès l’époque antique, une ligne de remparts ceinture la ville mais c’est le Moyen Âge qui construit et fixe durablement sa forme. Enserrée derrière ses murailles, la basse ville – du bourg Saint-Pierre à Valence – reste ouverte sur son fleuve et son intense activité commerciale sur la route du sel. Les côtes permettent d’accéder de la ville haute au quartier la Rivière, et un bac à traille relie les deux rives du fleuve. L’implantation de nombreux ordres religieux, notamment le chef d’ordre de Saint-Ruf au XIIe siècle, dynamise le territoire. L’université est l’autre gage de prospérité et de renommée de la cité dès le milieu du XVe siècle. Lieu privilégié d’échanges d’idées, Valence est alors une ville cosmopolite où de riches demeures Renaissance s’édifient et où les théories nouvelles de la Réforme trouvent une large diffusion.

Les guerres de Religion mettront provisoirement fin à cette prospérité en détruisant la parure monumentale de la ville. La régression démographique et commerciale importante qui suit, transforme alors Valence en petite cité protégée par ses fortifications.

Au XVIIIe siècle, Valence se reconstruit autour d’un projet militaire, et les premières casernes apparaissent à l’extérieur des remparts. Des plans de désenclavement et de nouveaux équipements voient le jour dont l’aboutissement emblématique sera la destruction de la double enceinte médiévale à la fin du XIXe siècle. Plus récemment, l’autoroute du Soleil est venue entériner une séparation radicale avec le fleuve. Mais le XXIe siècle redonnant une place de choix au Rhône, un projet de reconquête de ses berges pourrait permettre à Valence, dans les années à venir, de renouer avec son histoire fluviale.