Sommaire

- Le dossier

- Rome et la Chine. Les relations entre l’empire romain et l’empire chinois, par Bruno Bioul

- Chronologie des dynasties chinoises et romaines

- Histoire générale des empires romain et chinois, par Fritz Heiner Mutschler

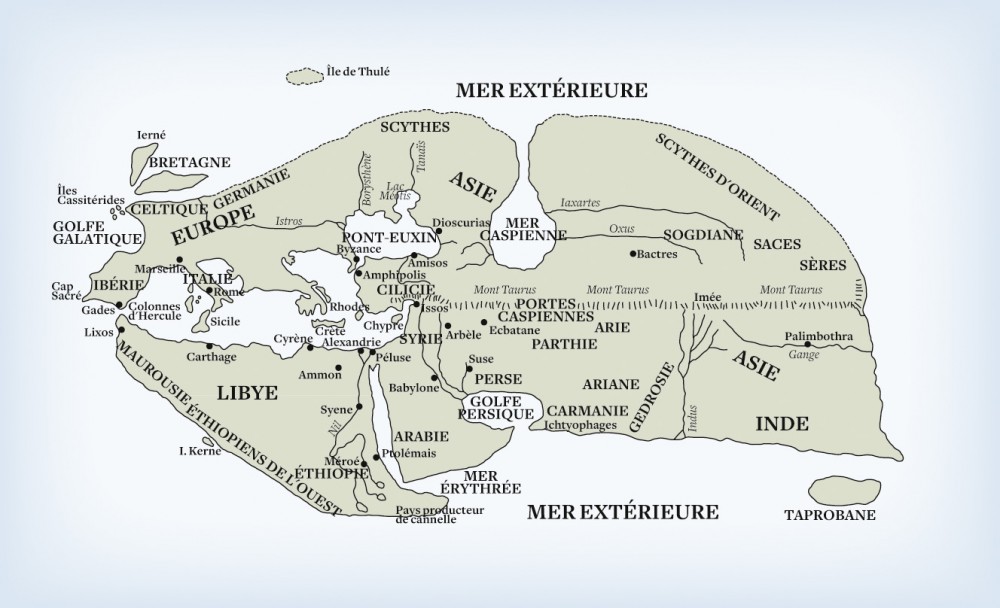

- Les relations entre le monde romain et la Chine d’après les sources latines et grecques, par Jean-Noël Robert

- Les relations entre le monde romain et la Chine d’après les sources chinoises, par David Graf

- Rome et la Chine: trois notes de numismatique, par François Thierry

- Les produits échangés entre Rome et la Chine, par Sébastien Polet

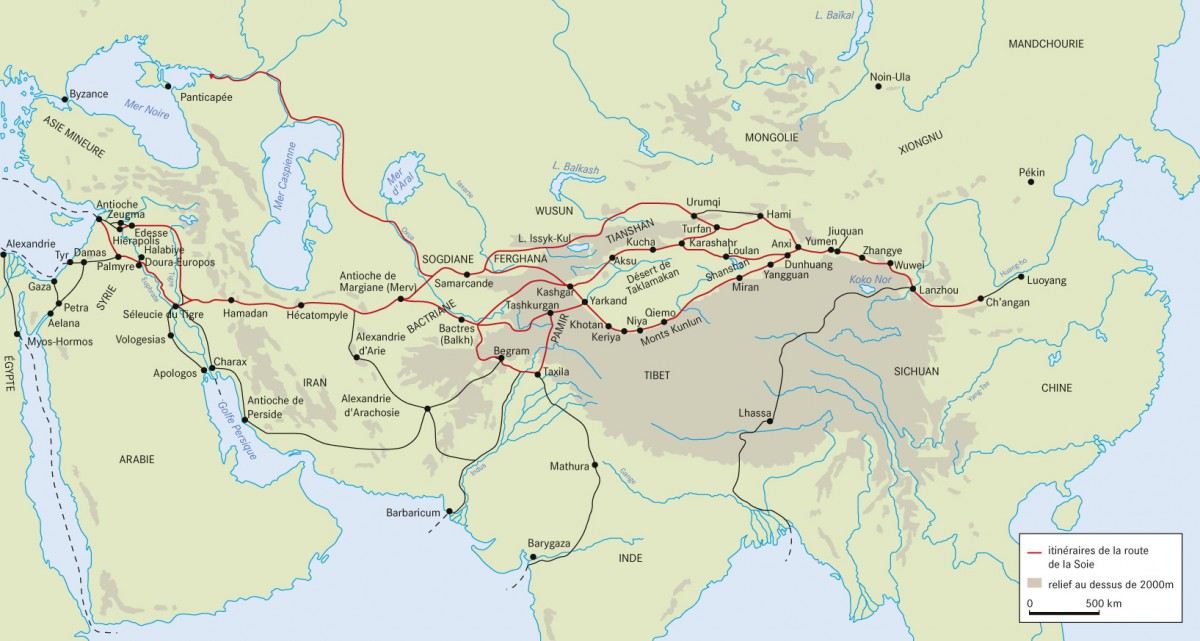

- Les routes terrestres de la Soie. Traces d’échanges entre la Chine et le monde gréco-romain au Xinjiang, par Corinne Debaine-Francfort

- Des légionnaires romains en Chine?, par Carine Mahy

- Les objets romains et chinois dans les tombes sarmates, par Michel Kazanski

- Les objets romains et chinois découverts dans la steppe d’Asie centrale, par Henri-Paul Francfort

- Traces matérielles de l’empire romain et du monde iranien dans la Chine des Han, par Michèle Pirazzoli-t’Serstevens

- Les relais hébreux entre Rome et Luoyang. La mission de Thomas en Chine, par Pierre Perrier

l’article et Les actualités

- L’origine des marbres blancs de quelques sculptures de la Bande de Gaza, par Danielle Decrouez, Marc-André Haldimann, Jawdat Khoudary, Marielle Martiniani-Reber, Pierre-Alain Proz, Karl Ramseyer et Hamdan Taha

- Autun. Nouveau témoignage de la pérennité des savoir-faire de Bibracte à Augustodunum, par Tony Silvino et Émilie Dubreucq

- Saint-Vulbas. De l’âge du Bronze à l’Antiquité tardive, par Catherine Latour-Argant

- Alésia, ouverture du centre d’interprétation

- Expositions et livres

6,00 €

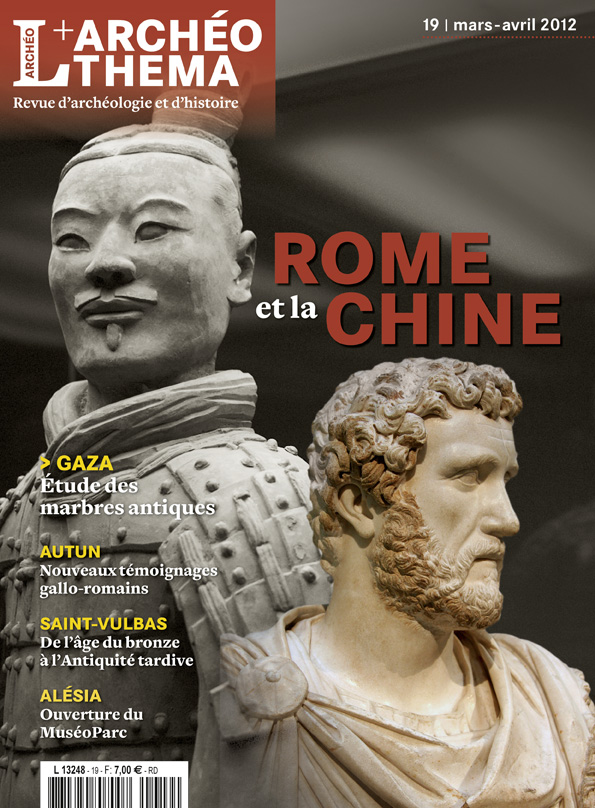

AT19 – Rome et la Chine Les relations entre l’empire romain et l’empire chinois

Tels deux géants placés à chaque extrémité de la terre, les empires romain et chinois ont marqué de leur empreinte respective de vastes territoires situés entre l’océan Atlantique et la mer de Chine. Mais aussi puissants furent-ils, ils n’établirent aucun contact direct, diplomatique, commercial ou militaire ; ils n’eurent de l’autre que des connaissances somme toute assez rudimentaires et déformées. Fut-ce par orgueil, jalousie, crainte, indifférence ou tout simplement suite à des circonstances défavorables, toujours est-il que Romains et Chinois ne se connurent que par empires, royaumes ou cités-oasis interposés, autant d’intermédiaires farouchement intéressés par les richesses transitant entre ces deux pôles majeurs par les routes multi-séculaires terrestres et maritimes de la Soie : royaumes gréco-asiatiques, Perses, Kouchans, Indiens et autres civilisations nomades, les médiateurs furent nombreux, et les sources laissent entendre qu’ils voyaient d’un mauvais œil un rapprochement possible entre les deux empires. Les gains étaient trop importants pour laisser ces deux puissances faire leurs échanges directement. Comme le montre les recherches archéologiques, à ce jour, il n’existe pas de signe monétaire romain découvert sur ce qui était le territoire chinois à l’époque de la dynastie Han (206 av.-220 apr. J.-C.), des Trois Royaumes (220-280) et de la dynastie Jin (280-317), ni de monnaies chinoises dans l’empire des Césars entre les règnes d’Auguste (27 av.-14 apr. J.-C.) et de Constantin (306-337), périodes essentiellement prises en compte dans ce dossier. Les raisons en sont données dans ce volume par François Thierry.

Cette constatation implique que les relations directes entre les deux empires furent probablement rarissimes, et s’établirent par le biais d’intermédiaires plus ou moins nombreux, selon qu’il s’agissait de voie terrestre ou de voie maritime dont le trajet pouvait prendre plusieurs mois sinon plusieurs années.

Pourtant les sources chinoises et romaines relatent bien l’existence de relations commerciales indirectes et livrent des informations recueillies en Occident et en Orient sur ces pays lointains, si étranges et si fascinants, presque idéalisés. Les idées que leurs habitants se faisaient de ces lointains partenaires prêtent à sourire aujourd’hui, mais comme souvent réalité et fiction sont intimement imbriquées pour donner une image mi-réalistes mi-mythiques de cet autre, inconnu, comme le soulignent David Graf et Jean-Noël Robert. Il est avéré par les sources textuelles qu’il y eut une volonté politique de se renseigner aussi précisément que possible sur cet “alter ego”, du moins du côté chinois : deux ambassades furent envoyées vers l’Occident, l’une au IIe siècle av. J.-C. qui parle du royaume de Li-kan (s’agissait-il des Nabatéens ou des Ptolémées d’Égypte ?), et l’autre à la fin du Ier siècle apr. J.-C. dont le but était d’atteindre le Ta-Ch’in, c’est-à-dire, très vraisemblablement, l’empire romain. L’archéologie montre de façon indéniable que des marchands des deux empires ont fait affaires de façon régulière, au Viêt-Nam, en Inde et à Ceylan notamment, mais aussi en Bactriane et dans la vallée de Ferghana (Afghanistan, Pakistan et Ouzbékistan actuels).

L’intérêt de ce dossier est donc bien réel. Il met en relief la grande circulation des hommes, des marchandises et des idées à une échelle plus vaste qu’estimée jusqu’ici. On sera étonné de voir le nombre et la variété des produits exportés et importés de part en d’autre du continent eurasiatique : soie bien sûr, mais aussi métal, pierres précieuses, ambre, terre cuite et céramique, fruits et légumes, épices et tissus de luxe. On admirera les exemplaires de tapis noués dont l’origine, centrasiatique ou méditerranéenne, est incertaine, mais qui réalisent la synthèse d’éléments décoratifs hétérogènes, orientaux comme occidentaux ; ou encore le décor d’une cotonnade imprimée de Niya combinant des thèmes gréco-romains mâtinés d’indianisme. Certains textiles du Xinjiang montrent que les échanges entre mondes romain et chinois ont aussi suscité des imitations et des innovations techniques dans le tissage. La forme et le décor de certaines boîtes à fard découvertes au Xinjiang s’inspirent tantôt de modèles chinois, tantôt de modèles romains, ou amalgament les deux traditions. Entre les territoires des deux géants, les tombes des peuples nomades regorgent de mobiliers et d’artefacts fabriqués dans l’un ou l’autre empire ou d’objets fusionnant les traditions propres à chacun d’eux et que les conditions climatiques ont quelques fois préservés de façon exceptionnelle. Enfin, empruntant les routes de la Soie, terrestres et maritime, et s’appuyant sur des relais commerciaux hébraïques parfaitement établis depuis des siècles, le message évangélique a atteint l’empire des Hans très tôt, dès le Ier siècle de notre ère. Pierre Perrier, s’appuyant sur des sources araméennes et chinoises, analyse pour nous un témoignage surprenant situé à Lianyungang, le grand port chinois du Ier siècle, au départ de la route qui conduit aux capitales de l’Empire des Han, Xi’an et Luoyang, dans la province actuelle du Zhejiang : le relief de Kong Wang Shan.

Il est toujours surprenant de voir que de tous temps, l’immensité des territoires, l’infinité des distances et la solidité des frontières n’ont jamais empêché les hommes de se rencontrer quels qu’aient pu être leurs intérêts : tout en gardant leurs spécificités et leurs traditions, tout en restant ce que l’histoire a fait d’eux, tout en se prévenant d’être un tout par assimilation mais en restant un “soi-même” capable d’assimiler, les hommes d’autrefois ont toujours de bonnes leçons à nous donner.