Les Prés-de-Vidy

Entretien réalisé par Bruno Bioul

Les fouilles ouvertes en périphérie ouest de la cité gallo-romaine de Lousonna, important carrefour commercial antique et deuxième ville de la cité des Helvètes, sont réellement exceptionnelles par l’ampleur du projet et la qualité rare des découvertes. Quatre ans de travail sur le terrain, des moyens peu courants mis à la disposition des archéologues, une équipe helvético-française très motivée et des vestiges très peu touchés par l’urbanisation croissante de la ville, autant d’atouts pour en faire l’un des chantiers de référence en Suisse et en Europe. Point de la situation après une année de travail avec les principaux responsables de la fouille d’Archeodunum : Romain Guichon, Sophie Thorimbert, Alexandre Deseine et Morgan Millet.

Quelles sont la nature et la chronologie des vestiges ?

Depuis 2024, nous mettons au jour sur l’ensemble de l’emprise de 8 ha (ce qui correspond à près de la moitié de toutes les surfaces déjà fouillées à Vidy), une occupation mésolithique importante et un espace suburbain antique avec tout son environnement, c’est-à-dire les voies d’accès, les fossés de parcelles, les rejets d’activités, l’artisanat, les dépotoirs, des aménagements en bois liés à la rive du lac, des fosses, des carrières de matériaux pour extraire du sable, etc., bref, tout ce que l’on trouve théoriquement dans un suburbium. L’élément le plus remarquable est une nécropole entièrement conservée – qui doit être la principale de Lousonna –, et ses abords. Le début des fouilles nous montre qu’on est en train de mettre au jour tout un quartier funéraire gallo-romain, et ça, c’est vraiment très intéressant et quasiment unique !

Pourquoi est-ce si singulier ?

L’intérêt majeur de la fouille tient au fait que la nécropole contient, selon les estimations faites au diagnostic, entre 4000 et 5000 tombes dont la chronologie s’étend sur presque toute l’époque romaine, depuis la période augustéenne, vers 15 av. J.-C., jusqu’à la fin de l’Antiquité, au début du Ve siècle. Cela nous est confirmé par la céramique notamment, qui couvre toute cette séquence.

On a relevé la présence d’une sorte d’étang ou de zone humide en marge de la nécropole, avec deux voies importantes quittant Lousonna par l’ouest, bordées de tombes, marquées, parfois, par des zones de regroupements, et les fondations de plusieurs bâtiments, visiblement des enclos ou petits mausolées pour des défunts aisés. On a dégagé plusieurs urnes intactes, certaines en verre, et des céramiques témoignant de rituels (des petits pots jumelés, des coupes, des petites cruches, des petits biberons, etc.).

La fouille a livré à ce jour plus de 800 structures funéraires, et on perçoit déjà la succession des pratiques, avec une première phase d’inhumation, puis la prédominance de la crémation et le retour de l’inhumation à l’époque tardo-antique. La longévité de cette nécropole permet de mieux comprendre le monde provincial sur lequel, finalement, on a peu, voire pas, de textes. Le monde funéraire est surtout connu par les auteurs romains qui parlent des élites ou de croyances liées à la mythologie, mais personne n’a jamais expliqué comment on enterrait les morts à Lousonna. Ici, on dispose de tous les détails de ces rituels qui concernent a priori toutes les classes sociales, et en particulier la classe moyenne qui a été un peu négligée par la recherche. Cette dimension sociologique sera l’un des points forts de l’étude du site.

Pour bien mesurer l’ampleur de la nécropole en termes d’estimation, en Suisse, les nécropoles fouillées à date récente, comprenaient environ 500 tombes au maximum ; en France ou en Allemagne, on tourne autour de 1500/2000 tombes selon les fourchettes hautes. À Vidy, la fourchette pourrait être bien plus haute encore ; c’est un des plus gros sites funéraires romains fouillés avec des méthodes modernes. C’est assez rare et remarquable.

Le site mésolithique est, lui aussi, très conséquent puisqu’il s’étend sur plus d’un hectare, ce qui en fait l’un des sites de plein air majeurs pour la Suisse, qui plus est en contexte lacustre.

Les indices d’occupation les plus anciens remontent à la transition Mésolithique ancien et moyen, vers 8000 av. J.-C. ; on a aussi des vestiges du Mésolithique récent, autour de 6000 av. J.-C. Il s’agit de restes de campements des derniers chasseurs-cueilleurs, correspondant à des haltes saisonnières établies en bordure du lac (qui était plus haut qu’aujourd’hui), avec des foyers et des aires de débitage du silex (13 000 pièces répertoriées jusqu’à présent) : ce silex, au Mésolithique ancien et moyen, provient de la région de Genève, et au Mésolithique récent, du Jura. Il s’agit en particulier, à l’époque, de fabriquer des flèches pour la chasse, selon une microlithisation qui caractérise la période. Parmi les objets découverts, outre une très forte proportion d’éclats de silex, on compte notamment des pointes, des nuclei, des grattoirs ou des microburins. On trouve aussi des aires de traitement des animaux et des restes végétaux et carpologiques, comme des coques de noisette. Ces chasseurs-cueilleurs étaient peut-être aussi des pêcheurs, quoiqu’on n’ait pas encore trouvé de traces d’activités halieutiques, mais on est au bord du lac… En termes de moyens et d’intérêt scientifique, le site mésolithique est presque aussi important que celui de l’Antiquité. Il ne s’agit pas de comparer, bien sûr, puisque le site de Prés-de-Vidy est principalement antique, mais les préhistoriens qui sont venus sont tous très impressionnés par le potentiel qu’on trouve ici.

Et le lac dans tout ça… ?

Tout d’abord, il faut savoir que le niveau du lac est plus bas aujourd’hui que dans l’Antiquité, de 3 m exactement, ce qui constitue un retrait de plusieurs centaines de mètres. L’étude de l’occupation lacustre est très importante car elle permet de recueillir des informations diachroniques sur le paléoenvironnement et de comprendre les occupations humaines qui se sont succédé depuis la dernière glaciation de Würm, dont le glacier s’est retiré il y a 20 000 ans et qui a laissé la place à cette cuvette du lac Léman. À partir du Mésolithique, on enregistre un abaissement du niveau du lac, avec parfois des remontées épisodiques, et des dépositions de sable. Nous avons ainsi une occasion rêvée d’avoir un transect à travers cette berge du lac et de comprendre sa dynamique d’évolution, d’autant plus qu’il y a des zones humides avec des restes organiques bien conservés, par exemple des bois qui ont plus de 7000 ans (datations au radiocarbone). Pour l’époque romaine, la présence de tourbes a permis de faire des prélèvements palynologiques qui nous renseignent sur l’environnement de ce site de transition entre la ville et la campagne.

Y a-t-il eu des découvertes insolites ou rares ?

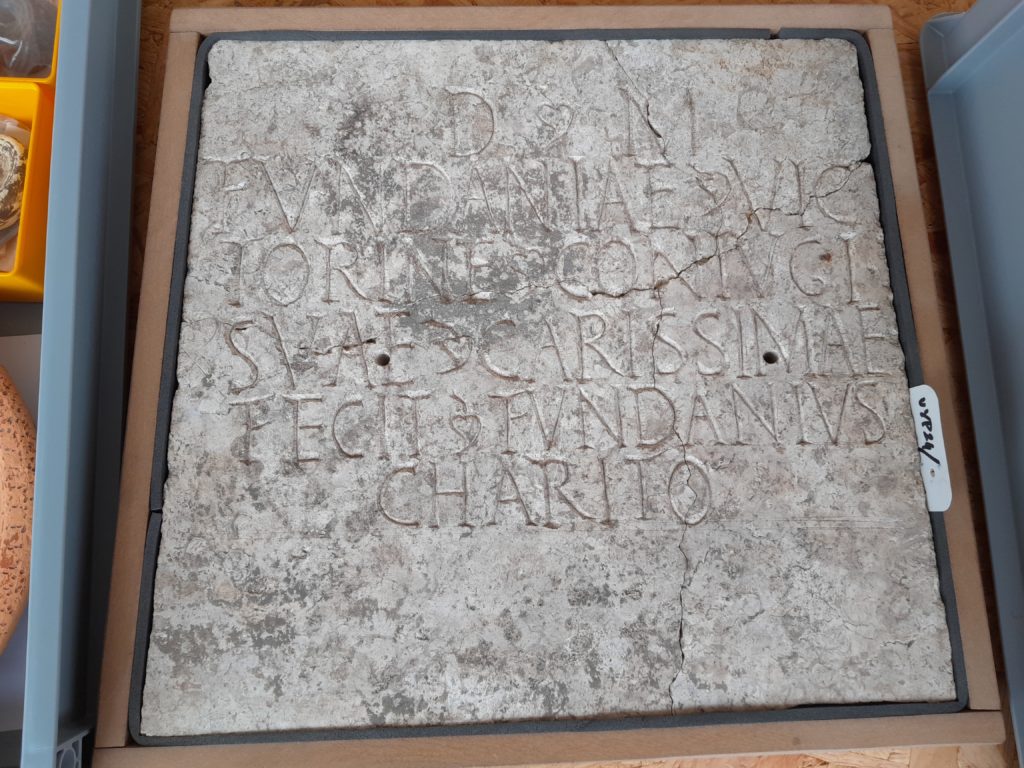

Absolument ! Tout d’abord, on peut citer une inscription funéraire intacte qui est la première épitaphe trouvée à Vidy : il s’agit d’une plaque inscrite au nom de Fundania Victorina, à qui son mari, Fundanius Charito, a élevé un tombeau. Ce sont probablement des affranchis de la famille des Fundanii, originaire du Latium. C’est la première fois qu’on trouve une trace de cette famille dans les provinces de l’Ouest, car jusqu’à présent, on n’avait que des mentions dans la région de Rome et en Afrique du Nord. Voilà donc une belle trouvaille.

Une autre découverte majeure, c’est la nécropole gallo-romaine dans son ensemble : on a probablement l’entièreté d’une population et de l’organisation d’un espace funéraire. Fig-11 Quelques inhumations atypiques ont été relevées, notamment deux tombes de défunts agenouillés, prosternés, qui font partie de la première phase de la nécropole, et marquent peut-être la survivance d’un rituel indigène. Parmi les cas particuliers, il y aussi des sépultures multiples, notamment une inhumation de deux très jeunes immatures – peut-être des jumeaux ? – enterrés avec les restes brûlés d’un adulte. On a découvert aussi des objets précieux ou très rares pour la région, comme une paire de strigiles en fer ou une monnaie en or d’époque augustéenne (aureus). Chaque journée de fouille réserve des surprises !

Que deviendront les objets mis au jour ?

En Suisse, la législation veut que le mobilier archéologique appartienne au Canton, et le musée cantonal de Lausanne a délégué le mobilier romain à certains musées de site, dont le musée romain de Vidy, situé à 500 m du chantier. En revanche, les objets préhistoriques iront au Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire (MCAH). Toute une réflexion est déjà entamée sur la manière d’intégrer ce matériel archéologique dans les collections, parce que, potentiellement, ce sont plusieurs milliers d’objets dont il est question. Il est possible aussi qu’on aménage un espace archéologique sur le site pour présenter des objets intéressants. Tous ces projets sont en discussion.

Quel a été l’élément déclencheur du chantier ?

Le lancement d’un programme d’urbanisme de la Ville de Lausanne appelé “Métamorphose”. Il s’agit de la construction d’un écoquartier dont l’inauguration est prévue pour 2030. Comme en France, un appel d’offre a été lancé par le maître d’ouvrage, en l’occurrence la Ville de Lausanne, sur recommandations et prescriptions de l’Archéologie Cantonale, l’équivalent du SRA. Archeodunum a donc répondu à cet appel et obtenu le mandat.

Comment est organisé le chantier ?

Comme la durée du chantier s’étendra sur quatre ans, depuis juin 2024 jusqu’en 2028, tout est bien cadré pour répondre à la stratégie de fouille de l’Archéologie Cantonale. Le chantier comprend en moyenne 25 personnes, dont une quinzaine de technicien(ne)s. L’encadrement scientifique est assuré par un RO, Romain Guichon, assisté de trois responsables-adjoints : Sophie Thorimbert qui s’occupe de la partie funéraire (nécropole essentiellement romaine) ; Alexandre Deseine qui a en charge la partie Préhistoire, en particulier le Mésolithique puisque le gisement principal date de cette période ; enfin, Morgan Millet qui s’occupe de tout ce qui relève de l’Antiquité, hors nécropole, et qui prend aussi en charge les aspects opérationnels.

Vu la masse de mobilier attendu, une gestionnaire de mobilier a été nommée, en la personne d’Hélène Labit Tlili, qui organise le lavage, le conditionnement, l’inventaire et la transmission des objets aux spécialistes. Il y a aussi un topographe/responsable SIG, en la personne de Grégory Christinaz. Enfin, une autre particularité de ce chantier est la présence d’une restauratrice, Heloisa Munoz, engagée à 80 %, qui travaille en partie sur le chantier (on lui a installé un petit local de restauration bien équipé par Archeodunum) et en partie au laboratoire de restauration du musée cantonal. Le but est de traiter en continu les objets qui viennent de la nécropole.

Les postes restants sont occupés par des spécialistes qui viennent à tour de rôle : certains sont des collègues d’Archeodunum et d’autres interviennent plutôt sur mandat dans les domaines habituels comme l’anthropologie, la géologie, la céramologie, l’archéozoologie, la carpologie, la numismatique, etc. Une partie des études spécialisées se fait aussi sur place, dans la base qui a été mise à disposition pendant quatre ans, un ancien garage, qui abrite actuellement les bureaux de la fouille.

Tout cela fait 25 équivalents temps plein. La grande question est de savoir si ce chiffre va évoluer en fonction des découvertes : quinze fouilleurs pour un site de cette ampleur, c’est assez peu, d’autant plus que nous sommes en présence de vestiges mésolithiques et funéraires très importants, qui exigent une fouille et un examen très minutieux. Il faudra certainement faire des choix. À l’issue de la phase terrain, une période sera entièrement dédiée à la post-fouille, qui devrait durer trois ans. Ce qui nous amène à 2031 ; sept ans de projet, c’est assez long… !

Et puis, il y a les à-côtés…

Pour l’instant, il y a beaucoup de visites au niveau local et national suisse. L’équipe a également de bons contacts avec les collègues de Besançon. On organise aussi des portes ouvertes, des ateliers-découvertes pour les enfants, des mini-expositions, etc. C’est un aspect qui est important à souligner parce que la Ville s’est beaucoup investie financièrement et demande que nous communiquions autour de ce projet, ce que l’on fait grâce à l’espace qui a été mis à notre disposition, la maison “Métamorphose”, qui se prête bien à l’organisation de ce type de manifestations.